On commence par lire en flânant, les mains dans les poches, le regard un

peu blasé, et puis… et puis on est bientôt pris par l’envie d’en finir

au plus vite, tellement ça nous saisit les narines d’un remugle

écœurant. Odeurs d’huile rance et d’humidité, d’eau croupie et de

cabinets bouchés, le tout parfumé à la sueur aigre des hommes macérant

depuis longtemps dans des vêtements crasseux. Alors, oui, ça schlingue

du début à la fin, mais… mais ce n’est pas l’homme qui pue, c’est la vie

qu’il mène au fond de son cloaque, et c’est d’elle aussi dont on veut

s’échapper.

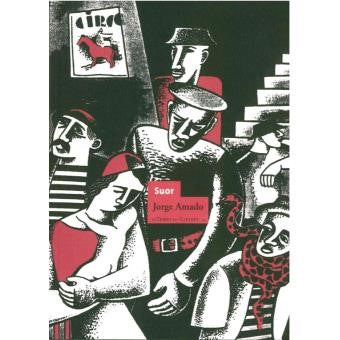

En un peu moins de deux-cent pages et vingt tableaux d’un réalisme cru,

Amado dresse la typologie d’un clapier de quatre étages et de sa faune

plutôt cosmopolite. Le clapier, c’est un vieil immeuble du vieux Bahia

situé sur les hauteurs de la ville, là-même où les esclaves d’Afrique

étaient jadis ficelés au pilori, puis fouettés au sang jusqu’à ce que

mort s’ensuive. A l’époque de Suor (courant des années 30), le pilori a

été rasé rasibus et l’esclavage aboli, mais le nom est resté et la

symbolique aussi : le Pelourinho est devenu le quartier de Bahia où les

pauvres s’entassent les uns sur les autres, dans la promiscuité et

l’absence d’hygiène, vivant de petits boulots ingrats et mal-payés,

jusqu’à ce que la maladie les prenne et que la mort les emporte.

Bref, toute cette humanité rampante vit là en agrégat, côte à côte mais

pas vraiment ensemble, séparés qu’ils sont par des cloisons, des

planchers, des paliers, des couloirs. Un manque d’unité criant, dont

rend parfaitement compte le livre de par sa construction fragmentaire,

en chapitres courts et concis, parfois de seulement sept ou huit lignes,

sans personnage principal, ni même d’histoire à proprement parler, mais

avec une incroyable imbrication d’anecdotes en tout genre, de petites

tranches de vie et surtout de misères qui, s’additionnant, finissent peu

à peu par former un tout homogène.

Aticle de Bruno Moro, paru dans Librairie Entropie Paris